バイオリンを学ぶ敷居を高くすることの一つに

「自分で調弦(チューニング)」をしなくてはならない。

ということが挙げられるのではないでしょうか?

初めてやるときはドキドキするものですが、一度やり方を覚えればそんなに難しいことではありません。

今日はバイオリンの調弦の仕方を説明していこうと思います。

スポンサーリンク

チューナーを用意しよう

まずはどんな音に調弦すればいいかを知るためにチューナーを用意しましょう。

チューナーには

・機械のチューナー

・スマホ(タブレット)アプリ

などがあるので、自分に合ったものを選びましょう。

では一つずつ見ていきましょう。

音叉

わたしの子ども時代は、これで調弦していました。

Uの部分を、机や椅子の背など固い場所で打ち鳴らし、金属が振動したら一本足の部分を楽器や、耳に当てます。

家に他のチューナーはないんだけど、この音叉ならあるよ、という人はこれでチャレンジしてみてもよいかもしれません。ただし

・違うHz数には合わせられない(例えばこの音叉は442Hzですが、443Hzに変更することができない)

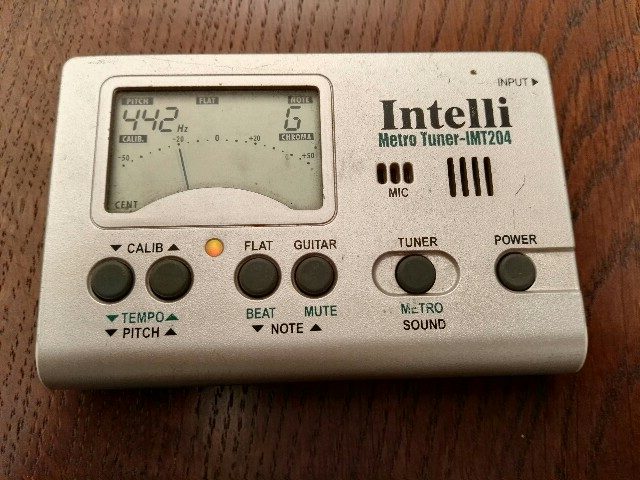

機械のチューナー

譜面立てなどにおけるタイプは

・メトロノームがセットになっている

・自分の調弦が合っているか、目で確認できる

・Hz数を変化させることができる。ラだけの音ではなく、4本それぞれの音をチェックすることができる

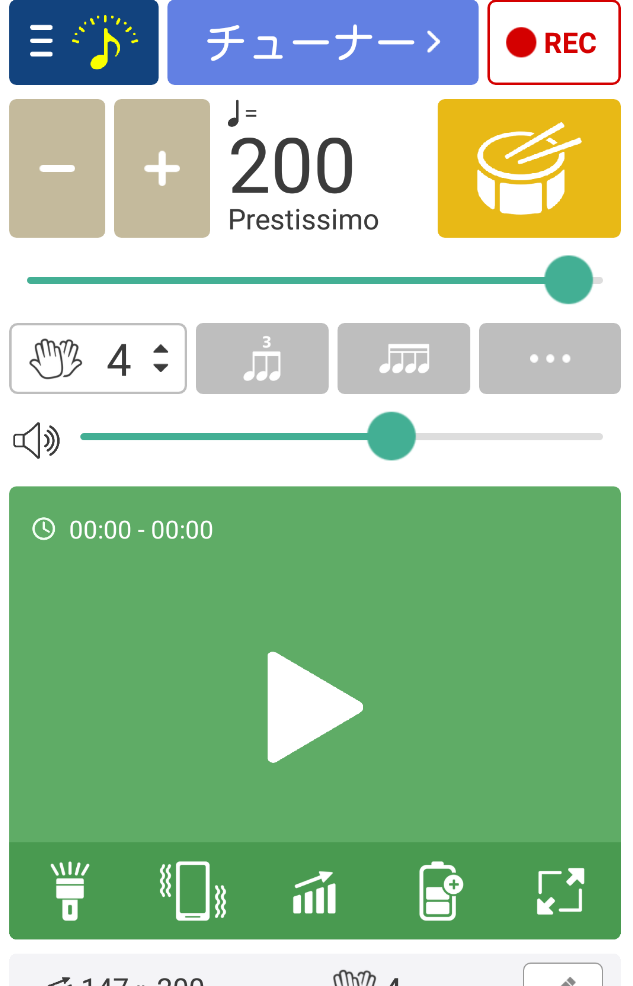

スマホ(タブレット)アプリのチューナー

お勧めメトロノームの記事でも書いたのですが

今は無料でも素晴らしいチューナー&メトロノームアプリがありますね。

アプリストアにはたくさんのチューナーアプリがありますが、例えば

チューナー&メトロノーム

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundcorset.client.android&hl=

は、機械のチューナーとほぼ同じ機能がついているので、これ一個あればチューナーもメトロノームもいらないという優れものアプリです。ちなみに基本機能は無料。

スマホのバッテリーが心配、とか譜面台から落として画面を割りたくない、という人は機械のチューナーにしたほうがよいかもしれませんが、そうでない場合はアプリのチューナーで十分だと思います。

スポンサーリンク

調弦の仕方を説明するよ

調弦をする場所はアジャスターかペグを使う

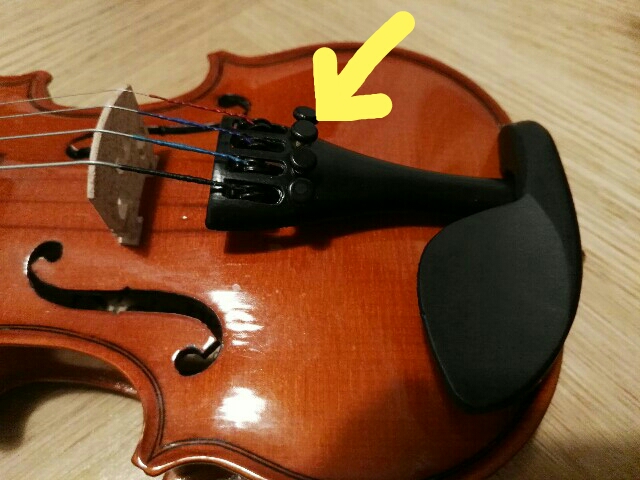

まずは、バイオリンのテールピース(緒止め板)の部分を確認してみてください。テールピースはアゴ当ての近くにある、弦が止められている三角の板のことです。

お持ちのバイオリンはここにチューニングアジャスターがついているでしょうか?写真で黄色い矢印がついているところです。

多分、一番端っこの細い線、E線にはとりあえずどんな楽器でもチューニングアジャスターが付いていると思います。

そして、こども用、または初心者の大人用楽器には4本の弦すべてにチューニングアジャスターが付いているのではないかと思います。

上の写真はこども用の楽器なのでアジャスターが4つついていますね。

このチューニングアジャスターでの調弦はそんなに難しくないので、初心者さんはまずこのアジャスターを使って調弦してみて、調弦とはどんなものか感じをつかんでみましょうね。

ただし

・アジャスターが一番下まで巻ききってしまっていて、それ以上巻けないとき

・アジャスターがついていない場合

は、ペグを使ってチューニングする必要があります。

ペグを使っての調弦の仕方は、記事の後半部分に記載してあります。

AのHz数を決める

まずは音を合わせる弦を決めます。

すべての弦を調弦するのでしたら、まずはA線から始めましょう。

A線とは、2番目に太い線です。右端から数えて2番目の線ですね。

この音をA(ラ)の音に合わせます。

ちなみに一言で「ラ」の音といっても、実はその音の幅ってすごく広いんです。

この「ラ」の音の基本周波数は時代によって大きく移り変わってきたのですが、そのお話しはまた別な機会にするとして、結果から言うと現在、

| 日本 | 442Hz~443Hz |

| ヨーロッパ | 443Hz~444Hz |

なのが普通だと思います。

この記事を読んでくださっている方の多くは日本にお住まいだと思うので、ここではA線を442Hzに合わせる方法を説明します。

チューナーに合わせて弾いてみる

お手持ちのチューナーを起動します。

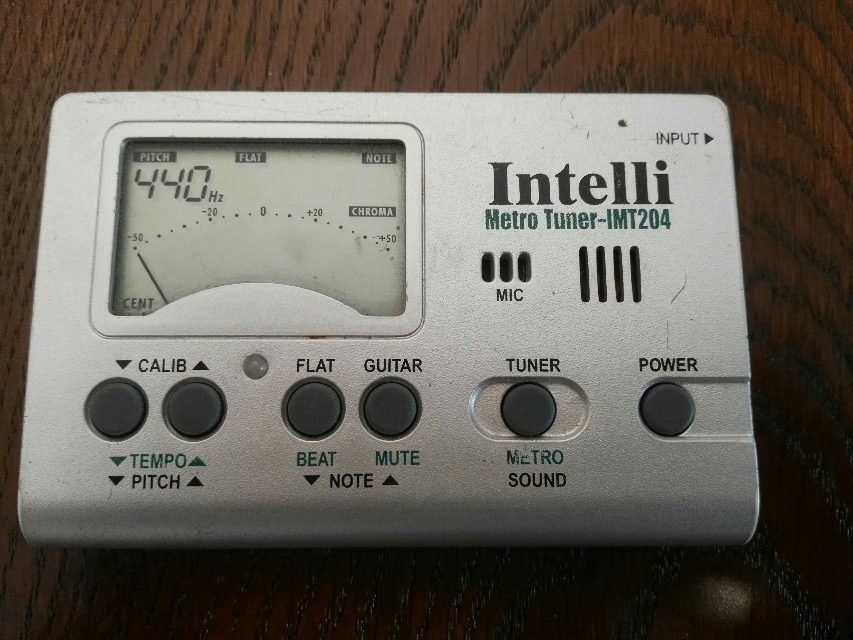

例としてわたしの機械のチューナーでやってみますね。

わたしのチューナーの場合、普通に電源を入れるとこのように

440Hzと表示されます。

これは、多くの機械やアプリでそうなるのではないかと思います。

でも、日本のラの音は一般的に442Hzですので、この440Hzという数字を442Hzになるように操作します。

わたしの機械の場合は、「PITCH」(ピッチ)の上向き矢印のボタンを2回押したら440Hzから442Hzになりました。

このHzの変更の仕方はそれぞれのアプリや機械によるので、説明書を読むか、いろいろいじってみてください。

設定が終わったら、「弓で」バイオリンのラの音(右から2番目の線)を弾いてみましょう。

調弦を指で弾いて行う人も多いかと思うのですが、面倒くさくても是非弓で弾いて音を合わせるようにしてください。

指で弾いた音(ピチカートといいます)ですと、正しい音程が表示されません。ちょっと高く表示されてしまうのではないかと思います。

ですので、必ず弓で弦を弾く癖をつけてくださいね。

もう一つの注意点としては、弓で音を弾く時は「しっかり強めに」弾くようにしてください。

弱いカサカサした音だと、これもまた正しい音程が表示されません。

もしも音が低いすぎたら針は左に触れ、ライトが赤に

高すぎたら針は右に触れ、やはりライトは赤になります。

正しいときは、針が真ん中に来てライトは緑になります。

ここで音がもともと正しかった人は、これ以上この弦をいじる必要はありません。

正しくなかった場合のみ、音を合わせていきます。

アジャスターで調弦をする

アジャスターを上から見てみましょう。

アジャスターは、

左回りに回すと、そのアジャスターのついてる線の音程を低くすることができます。

もしも、ラの音(A)を合わせていてチューナーがこの状態を示したら

A線が低いということですので、右から2番目の線についているアジャスターを右に回していきます。

写真だとピンクの丸がついているところです。

これくらいかな、と思うところまで回したら、もう一度チューナーを見ながら弓でラの音を弾いてみます。

針は左に触れていますか?右に触れていますか?それとも真ん中でしょうか?

左ならまだ低いので、針が真ん中にくるまでアジャスターを右に回しては、弾いて確かめる、という作業を繰り返しましょう。

右なら高くなりすぎています。アジャスターを左に回して弾いて確かめながら針が真ん中にくるように調節しましょう。

さあ、これでラの音が合いました。

残るは、「レ」「ソ」「ミ」の3本です。

ラの弦が合ったら、次はその左隣の弦D線「レ」の音を合わせましょう。

設定するHz数は、さっきラの音を合わせた時の442Hzのままで大丈夫です。

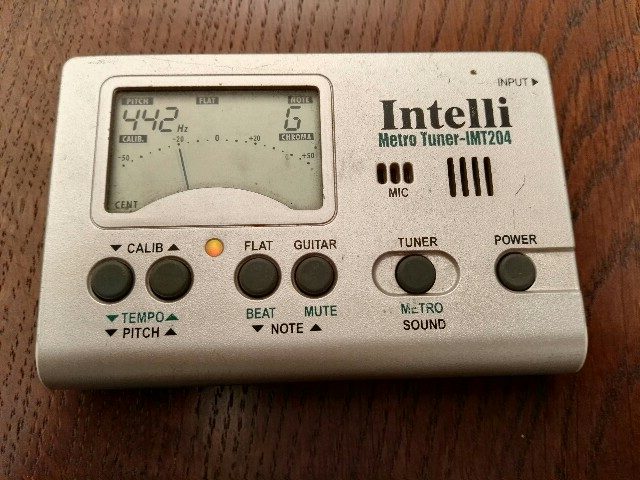

弾いてみると、わたしの場合は緑のランプで針は真ん中です。

そして左上には442Hz、右上にDと書いていますね。

これは、442HzをA(ラ)の音をした場合、この音はDの音で、音程は合っていますよ、という意味なんです。

レを合わせるときも、ラの線と同様、

・針が右に触れていれば(高ければ)アジャスターを左に回して針を真ん中に

持ってくるようにします。

鳴っている音がチューナーで「D」と表示されているかどうかだけ、しっかりチェックしておきましょう。

「ラ」と「レ」の弦が合ったら、残る弦「ソ」と「ミ」も同じ手順で合わせます。

「ソ」の弦は一番左(一番太い線)でG線といいます。

チューナーが「G」を示して、針が真ん中にくるように、アジャスターを巻いて合わせましょう。

最後「ミ」の弦(一番細い線)はE線と呼ばれます。

チューナーが「E」を示して、針が真ん中にくるように、アジャスターを巻いて合わせましょう。

これで、すべての線のチューニングが終わりました!

案外簡単だったのではないでしょうか?

アジャスターを右に回そうとしても、固くて回らない、、という方は、「アジャスターが巻ききってしまって調弦できない」の項目の最後にアドバイスを書いていますので、参考にしてみてください。

ペグで調弦する

アジャスターより、少し難しいのがこのペグを使った調弦。

ちなみにペグとは、4本楽器に突き刺さっている、この黒い鍵のようなやつです。

初心者がペグを使うときは、先ほどもお話ししましたが

・アジャスターが一番下まで巻ききってしまっている場合

・そもそもアジャスターがついていない場合

です。

調弦するべき音が高いか、低いかを確認するのは前述したようにチューナーでコントロールをします。

それでは、ペグで調弦する手順を説明しましょう。

1.A線を調弦したい場合は、A線をペグの部分まで辿って行って、どのペグにA線が巻き付いているかを確認します。

ちなみに、どのペグにどの線が巻き付いているかを覚えておくと便利です。

2.確認できたら、バイオリンのネックを左手で持ちます。バイオリン正面部分を上から見ながら、アゴ当て部分がおなかに当たるように持ちます。

3.ペグを右手で持って緩めましょう。ペグを手前に回すと弦が緩むのが感覚でわかるはずです。

中指、薬指、小指は人差し指の下に添えてペグをしっかり固定します。

3.ここが一番難しいところです。落ち着いてやってみましょう。

右手でペグをペグボックスの方に押し込みながら、ゆっくりとペグを渦巻きのほうに向かって巻き上げていきます。

その際、左手は右手の押し込む力とは反対方向に、つまりペグボックスの方に押し込むように力をかけてやります。

ペグを巻きながらピンクの矢印の方にしっかりプッシュしてください。

ラ(A)、レ(D)、ソ(G)の弦で起こることは稀ですが、ミ(E)の線は細いので、急激に巻き上げすぎると切れてしまうことがあります。

巻き上げながら指で弦を弾き、正しい音より高くなりすぎないように気を付けてください。

4.この辺かな、と思った場所で右手をそーっと離してください。

ペグは止まりましたか?

・ペグが止まった

アジャスターで調弦する場合と同様、チューナーで音が高いか低いか判断します。高ければさらにペグを巻き上げ、低ければペグを少し緩めます。

この作業でも、必ず右手はペグを押し込みながら回すようにしましょう。うまく行かなければ、初めの手順に戻って、もう一度大きくペグを緩めてからやり直します。

・ペグが止まらなかった

ペグが止まらずびよ~んと弦が大きく緩んでしまったら、それはペグを巻く時に「ペグボックスの方向に押し込む力」が弱かったからです。

むしろ、ペグを巻く力よりも、押し込む力の方が大きいかも?くらいのつもりで押し込みながら巻いてください。楽器によっては「カチ、カチ、、」と摩擦の音が聞こえてくることもあるでしょう。

慣れていないと、緩んでしまうことが普通なのでびっくりせずに止まるまで根気強く押し込みながら巻いてください。

もしもどうしても止まらなくなってしまった場合は、お父さんや旦那様、息子さんなど、力のある人に押し込むように回してもらうように頼みましょう。

あとはチューナーを使いながら、すべての弦を合わせて行くだけです。

慣れてくれば、誰でも楽器を方で挟んだまま片手できるようになります。

練習あるのみです!がんばりましょうね。

でも、

いや、もう絶対に無理でしょ、慣れとかの問題じゃない感じですけど。。。

という方は、こちらの記事も合わせて読んでみてください。

アジャスターが巻ききってしまって調弦できない時

アジャスターで音を高くしたいけど、もう巻ききってしまった状態で、もう巻けない。。。!

という時の対処方法も書いておきます。

まずは巻ききってしまってもう動かないアジャスターを左にたくさん回して緩めてやります。

ねじの部分に5ミリくらいは余裕を持たせるくらい緩めてあげてください。

アジャスターを緩めると、当然音は大きく下がってしまいます。

ですので、その弦を今度はペグを使って正しい音程に合わせてやります。

ペグを使って正しい音程を合わせるやり方は「ペグで調弦する」の項目を参照にしてみてください。

アジャスターが巻ききっていないように見えても、右に回すのがめちゃくちゃ固い!というお悩みをお持ち一度この方法を試してみてください。

そのあと、回るようになることがあります。

すべての弦を調弦したら、必ず最終確認

アジャスターでも、ペグでも、4本すべての弦を調弦し終わったら、必ずもう一度チューナーを使って、最後の仕上げに音程があっているか確認してください。

と、いうのは他の弦を調弦しているうちに、調弦済みの音がまた狂ってきてしまうことがあるからです。

「また振り出しに戻るのか~!」

と泣きたくなることもあるかもしれませんが、直前に一度調弦した音は狂ってしまったとしても、調弦前ほどの狂い方はしていないはずです。

徐々に音程を正しい場所に寄せていって、最終的に4本すべてのおとがぴったりとあうところまで持っていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

はじめはなかなかうまく行かなくていらいらすると思いますが、練習を重ねれば必ずできるようになります。

わたしの先生は「調弦ができるようになって一人前」って言っていたなー、なんて思いだしちゃいました。

練習の前にも、レッスンの前にも、必ず調弦する癖をつけていきましょうね。

スポンサーリンク

コメント