- コロナ騒動をきっかけに、テレワークで働いたり、ビデオ会議に参加したりする機会が増えた方、多いのではないでしょうか。

案外、対面じゃなくてもできることって多いよねえー

と気づいたわたしは、そのノリで6月にオンラインによるバイオリンの発表会を開催してみたのでした。

今回はその運営や感想などを書いてみようと思います。

オンラインで発表会をやろうと思ったきっかけや、準備すべきことについては前編で、

使用するデバイスやアプリのメリット、デメリットの考察は中編で

紹介しているので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

オンライン発表会までに決めたこと

オンライン発表会で準備すべきことについては、前編でも詳しく書いたので、後編では決定内容にしぼって書いて行きますね!

・日時

学校やお仕事がお休みであろう週末がよいかなあ、と思い、今回は日曜日午前中(日本時間)をチョイスしました。

期待通り、参加可能な方の割合が多かったと思います。

・開催時間と参加者

今回の発表会はわたしと、わたしのお友達の共同開催でした。

私の生徒さんからは、定期的にレッスンを受けてくれている「小学生」7人のみに絞ってみました。

お互いが強い刺激を受けられるように、わざと近い年齢層の子の演奏を聴いてもらいたかったからです。

共同で発表会を開催してくださったお友達が誘ってくださった演奏家は年齢層、楽器の異なる5人で、計12人となりました。

これくらいの人数に収めたのは、発表会をだいたい90分くらいにおさめようと思ったことが原因です。

あまり長いと、小さな子は持たないかなーと思ったので。

でも、わたし個人的には発表会終了後

「もうちょっと長くても大丈夫だったかな?」

という印象を受けましたよ~。

演奏曲と持ち時間

演奏曲に関しては、子どもたちの希望を聞きながら、話し合って決めました。

だいたい同じくらいのレベルの子たちもいましたが、演奏曲がかぶらないようにちょっと気を付けてみました。

90分程度の音楽会にしたかったため、一人の持ち時間を8分程度に設定。

とは言っても、低学年の生徒さんは8分弾くのは無理な子もいるので、みんなの平均が8分くらいのプログラムになるようにしてみました。

低学年さんは短い曲1曲、中学年さんは短い曲を2曲、高学年さんは大曲、といった感じです。

曲紹介&楽器紹介

共同開催をしたお友達のアイディアで、今回

「自分の弾く楽器と曲の紹介」

を各自の演奏前か演奏後にしてもらいました。

参加者全員がバイオリンを演奏するのでしたら、この楽器紹介は必要なかったかな。

今回共同参加をしてくださったお友達が誘ってくれた人たちが、アコーディオンやハープ、ピアノ、ホルンなどバイオリン以外の曲も演奏することから、取り入れてみたんです。

楽器、曲紹介は事前に

「自分でしたいか、恥ずかしいから司会の人にしてもらいたいか」

子どもたちに聞いておき、その解答に添って司会進行をしていきました。

正直わたしは、発表会で楽器紹介や曲紹介をする、というのは聞いたことがなかったので、どうなるかな~?と思っていたのですが、低学年さんでも、驚くほど堂々と落ち着いて楽器や曲の紹介をしてくれて、感動的でした。

楽器や曲に対する思いを言葉にすることによって、より楽器や曲に愛着を感じた子どもたちもいたように感じ取れました。

・使用アプリを決定する

今回は音質がよく、時間制限がない「Skype」をメイン、トラブルが起きた時のために「Zoom」を予備として使用することを決定し、事前に参加者たちにその旨通達しておきました。

その二つのアプリに決定した理由については「中編」に詳しく書いています。

Skypeは、アカウントがなくてもビデオ通話が可能なようでしたが、発表会前でもチャットでみんなに連絡がとれるように、登録をお願いして予めグループを作成しておきました。

Zoomは当日までに会議の予定を作っておき、Zoomにアクセスするためのリンクを発表会当日までに参加者に送っておきました。

・プログラム作成

プログラム作成に関してはお友達に丸投げしてしまったのですが(笑)、やっぱりあった方がいいですよね、プログラム!

記念にもなるし!

演奏順に関しては、基本低学年さんが先で、学年が上がるにつれて後にするようにプログラムを組みました。

低学年さんは、始まってすぐのほうが集中力があると思うんです。

トップバッターはドキドキしますけどね!

そして小さい子たちにとって、だんだんお兄さんお姉さんたちが本格的な曲を演奏するのを聴くことは、ワクワクすること間違いなしでしょう。

オンライン発表会 開演前、開演中の流れ

開演前

発表会開始時間は10時でしたが、回線トラブルや、アクセスできない人がいないかどうかを確認するために、20分前の9時40分にSkypeでコールしました。

今回は、みなさん無事にグループビデオ通話に参加できましたので、全員が参加できたことを確認した時点で「マイクとカメラをオフにしたい人はオフにして、通話はつないだまま開始時間まで各々準備する」という手順にしました。

ほとんどの参加者がマイクとカメラをオフにして(多分)練習していたようですが、何人かはオンにしたまま興味深く画面を眺めていた生徒さんもいました。

大きいお兄さんがカメラに向かって変顔をして、小さい子たちが大笑いする場面などもあり、微笑ましかったです。

オンラインの発表会では、普通の発表会に比べたら子供たちや親たち同士の横のつながりは、生まれづらいだろうな、と心配していましたが、子どもたちにとってはオンラインもオフラインもあまり関係なさそうでした。

開演中

マイクとカメラの設定

開演中、演奏している人以外のマイクは「必ずオフに」、ビデオは「なるべくオフに」するように事前にお願いをしておきました。

これはサウンドクオリティを上げるために、必須です。

難しい作業ではなかったので、できなかった方もいませんでしたし、効果があったと思います!

伴奏

演奏場所が自宅ということもあり、ほとんどは伴奏なしで演奏することを選択していました。

でも、中にはユーチューブやCDの伴奏に合わせて弾いてくださった子どもたちもいました!

演奏者への感想

演奏の後や、休憩中にスカイプのチャット機能を利用して、演奏の感想を伝えてもよい、ということにしました。

はじめての試みだったので、活発に感想や意見が飛び交うことはありませんが、何度か繰り返せばみんな意見や感想を書くことに慣れてくれるかなー、と思います。

自分の演奏に感想や意見をもらうことは、練習のモチベーションにもつながると思います。

ウィーンの音楽大学では試験の代わりに頻繁に発表会が行われており、学生たちによって、意見交換が行われることがごく普通でした。

人の意見のなかには多くの上達のヒントが隠れていると思います!

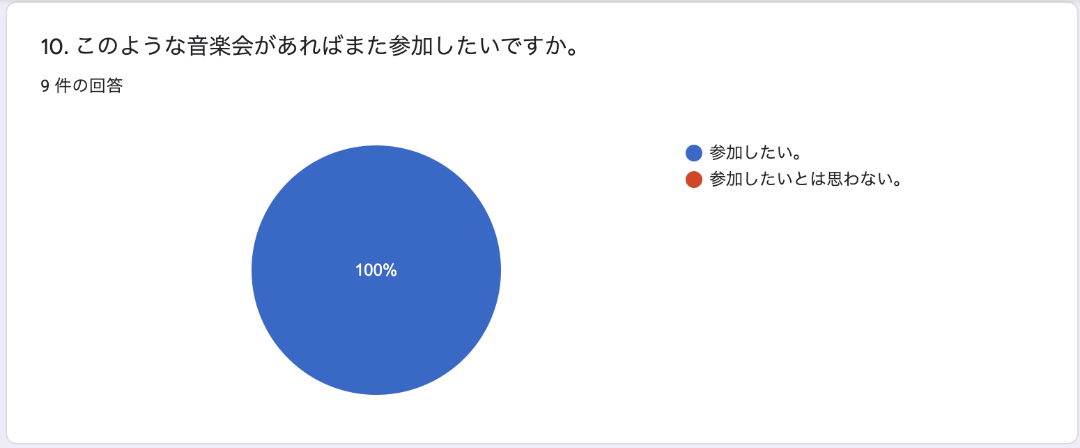

発表会後 アンケート

今回は、わたしにとってもはじめての試みということで、発表会開催後にアンケートを行ってみました。

アンケートは匿名の投票を可能にするためグーグルフォームを利用しました。

結果をグラフで示してくれたりと、整理や分析がとても便利な機能でした。

今はネットでなんでもできて、本当にすごい。。。

反省点

アンケートの回答で得た反省点があったのでここで挙げていきます。

スカイプの操作説明が必要だった

開始前にSkypeグループ通話の操作方法の簡単なチュートリアルをすればよかった

ということです。

参加者の中には、画面の分割方法がわからず、弾いている人が画面に表示されない、というトラブルがあった人もいたようでした(涙)。

Skypeのグループ通話では、演奏している人(音を出している人)が自動的に大画面に抜き出されるスピーカービューと、参加者が同時にコマ割りで表示されるグリッドビューがあります。

発表会に適しているのは前者の「スピーカービュー」ではないかな、というのがわたしの印象です。

グリッドビューにしてしまっていると、演奏している人や発言している人を探しているうちに、演奏や発言が終了してしまう危険性もあります。

このビューの切り替えは、ボタンワンクリックすで可能なのですが、その場所がわからず演奏者が見えなかった人がいたというのを知って、とても申し訳ない気持ちになりました。

次回は、発表会20分前に出席を確認すると同時に、ビューの切り替えなどのチュートリアルを行う予定です。

もっと活発にコメントを入れればよかった

演奏後や休憩中にコメントで演奏の感想を入れてもいいことにしていたのですが、これがあまり活発ではありませんでした。

中には、みなさんの演奏の感想を書き留めてくださっており、発表会後に送ってくださった方もいらっしゃったのですが、ライブ配信のようにすぐに「よかった!」というフィードバックがあったほうが子どもたちは盛り上がるかな、と思ったので次回はコメントを活発に活用するようにしたいと思いました。

拍手は演奏前後に入れればよかった

今回は演奏後だけ、みなさんにマイクをオンにしてもらって拍手をしていただいていたのですが、演奏する立場から考えてみたら、やっぱり演奏前にお辞儀したときにも拍手があった方がよかったなーと思いました。

拍手は演奏家を奮い立たせてくれますしね!

チュートリアル時に、マイクオン→拍手→マイクオフ→演奏→マイクオン→拍手の手順を一度練習してもいいかなと思いました。

気づいたこと

発表会が終わったあと、アンケートを行ったり個人的に感想を送っていただいて気づいたのですが、わたしの気づくことができなかったオンライン発表会のポジティブな面を知ることができました。

低学年さんのお母さまで

「他の子の演奏中に、その音楽に合わせて踊ったり、歌ったりして楽しむことができました」

という意見を頂いたときは、

「これは普通の発表会ではできないやつだ!」

と強く感じました。

コンサートホールでは静かに座って演奏を聴くのが礼儀。

でも、子どもって音楽を聴くと全身で喜びを表してしまいますよね。

親は慌てて「しーっ!」と注意したり、それでだめなときはホールから退場したり、、とハラハラドキドキ気が気ではないのですが、オンラインだったらそんな心配はありません。

奏者を邪魔することなく、のびのびと自宅で全身で音楽を楽しんで表現することができるんですよね。

演奏会のマナーを身に着けることができないという点ではマイナスかもしれませんが、子どもが楽しめる面と親のストレスフリーという点ではプラスだったと思います(笑)。

まとめ

長くなりましたが、はじめてのオンライン発表会の覚書はこんなところでしょうか。

やってみて強く感じたのはオンライン発表会が「オフラインができないから、しょうがないからオンラインでやる」というイメージから「オンラインでしかできないことがあるから、その特徴を最大限に生かして楽しむ」というものに変わったということでしょうか。

オフラインの発表会が可能だったら、オンラインとオフライン、両方行うかもなーと思ったほどでした。

オンラインを1か月に1回、オフラインを1年に1回とか、そんな感じで。間違いなく生徒は上達するよね。運営は死ぬけど(笑)。

とにかく、やってよかったなというのは

このグラフが示してくれています♡

もしも、オンラインで発表会や音楽会を検討されているお教室の先生方がいらっしゃればぜひ参考にしてみてくださいね。

コメント

竹中先生、発表会は大成功だったのですね。遅ればせながら、おめでとうございます! 時差がなければ是非拝見させていただきたかったです。また参加したい率100%ってすごすぎます。ストレスフリーな発表会、素晴らしいです。赤ちゃんのご兄弟がいても参加できますね。