ウィーンに留学生として滞在していたときの話なんですけど。

海外の大学って、やたらめったら夏休みが長いんですよ。

ウィーン国立音大も例にもれず7月と8月は丸々夏休みで。

わたしが本物の女子大生だったら「わーい!」と夏を謳歌していたと思うのですが、わたしはそのとき社会人を1年お休みして自費で留学をしていたので、

「まじかよ。。。」

と、へこんでいたのでした。

と、いうのもわたしは当初、1年だけ留学するつもりだったんです。

だからその中の2か月勉強できないってもったいないでしょう?

ただありがたいことに、勉強したい人対してはヨーロッパ各地で夏期講習があるんです。

そこでは集中してレッスンを受けることが可能なんですよね。

日本で音楽を勉強している人も、留学の準備や下見として夏期講習に来たことある人いるんじゃないかな?

わたしがウィーンで当時師事していた先生は、アルバンベルク・カルテットという素晴らしい弦楽四重奏団の第一バイオリン奏者、ギュンター・ピヒラー先生でした。

その先生は毎年夏、イタリアのシエナという都市でカルテットの講師をしているんです。

普段、わたしはピヒラー先生からはソロの指導しか受けていなかったので、彼の真骨頂であるカルテットのレッスンはどんなものだか、見に行こうと決めたのでした。

そこでいただいた先生からのアドバイスが、なんかもうすごすぎたんで、一部をシェアしたいと思います。

バイオリンや、カルテットを極めたい人の手助けになれば幸いです。

テクニックについて

一応もう一度言っておきますが、これは「カルテット」の生徒にアドバイスされた練習方法です。

ソロの生徒ではないですよ。。。カルテットですよ。。

それでは、見ていきましょうか!

1.毎日個人的なテクニック練習を45分程度する。(カールフレッシュのスケール(音階)や、パガニーニのカプリース)

2. 毎日個人練習を録音すること。できれば良い機器を使って。

3. 練習の3種の神器: 録音機、鏡、メトロノーム

4. とにかくよく聴け: 弾くより聴く方が大事

5. 問題がある箇所は、右手と左手に分けて簡素化する(右手を先)。問題を解決しやすい場所から手をつけて、順に解決していく。

問題点があった場所が、楽々と弾けるようにまで取り組むように。緊張した状態でしか成功しないのはできたとは言えない。

理性的に練習すること。

6.「こうすればできるようになる!」という成功した練習のコンセプトと、「こう動けばできるようになる!」という成功した動きの記憶を発達させる

7. 弓の返しが聞こえないように練習する

8. 左手のポジションで、1つ上、または1つ下のポジションに移動するときは「手を開く(指をその音まで伸ばす)」ようにする。いちいち手全体でチェンジポジションしない。

9. できるだけ左手の指は離しておく

10. 音を作るのに必要な3つの弓の動きの要素は、速度、圧力、弓の位置。そして、賢い弓の配分がとても重要だと認識すること

11. カール・フレッシュの「ヴァイオリン演奏の技法」や、イヴァン・ガラミアンの「ヴァイオリン奏法と指導の原理」などを読んで勉強する。

テクニックのアドバイスについて考えてみる

わたしがこのアドバイスをもらったのはもう10年も前の話で、今ひさびさに読み返してみたんですけど。。

わー、やっぱり「そうそう!」って思うこと多いですね!

そして、わかっててもできてないことが多い(涙)。

先ほどピヒラー先生に頂いたアドバイスについて、考えるところ、補足を書き足して行こうと思います。

1.毎日の個人練習

カール・フレッシュの音階は、わたしは生徒さんがバイオリン中級以上になってから勧める音階システムです。

小野アンナの音階や、セビシックの音階のあとにもらう人が多いんじゃないかしら。

ちなみにパガニーニの24のカプリースも、本格的にバイオリンに取り組む人は避けて通れない道。

2.個人練習の録音

3. 録音機、鏡、メトロノーム

これもいずれ別記事でかけたらと思っています。

この3つは必ず練習のお伴にしてほしいもの!

いずれも、「自分では気づけないものを、気づかせてくれる」ためのツールですね。

練習中は、どうしても夢中になってしまい、独りよがりになってしまうことが多いです。

これらのツールは、その「独りよがり」な練習を防いでくれる強い味方になってくれます。

4.弾くより聴く方が大事

これは、わたし日本の先生からも口を酸っぱくして言われていたことです。

これも演奏や練習が「独りよがり」になることを食い止める大事な方法です。

自分の耳が、自分の先生になること。

これが、なによりも音楽家として独り立ちしていくことで一番重要なことなんじゃないかと思うんです。

「バイオリン弾いたら、普通音なんて聞こえてくるでしょ」

と思われるかもしれませんが、「聞こえる」のと「聴く」のは違います。

どこをどう改善できるか、どういう動きをすればどういう効果があるのか、耳(頭)が自分の体を離れて、先生の椅子に座って自分の演奏を聴いているように練習をすると、練習効果があがると思います。

5.問題点は小さくわける

これについては、別記事でちらっと書いたことがありました。

膨大な問題点を一気に解決しようとするのではなく、小さく分けて一つずつ解決するほうが、結果的に速いです。

理性的に練習する、というのも難しいですが本当に大事なポイントの一つ。

お風呂場で気持ちよく歌を歌うように練習してしまうと、一向に上達しません。

練習時は、心と頭を切り分けて練習することも大切だと思います。

6.成功した練習方法と動きのコンセプトと記憶する

これはわたしもレッスンで採用しています!

なかなかできなかったところが、できるようになった生徒さんにわたしはいつも、

「今どうしてできるようになったの?」

と聞いて、自分の言葉で説明させるようにしています。

そうすると、

「さっきよりも1ミリくらい指をあげてみたんだよ」

とか、

「ちょっと肘を右に入れてみたんです」

とか答えが返ってくることもあるし、

「。。。。わかんない」

とかえってきてしまうこともあります(笑)。

この「わかんない」けど、何故かできたやつは、まぐれでできたやつです(笑)。

百発百中で成功させたければ、「なんで成功したのか」「どういう動きをしたら成功するのか」を分析して、記憶することがすごく大事だと思います。

この練習方法についても、いずれ別記事にまとめてみたいと思います。

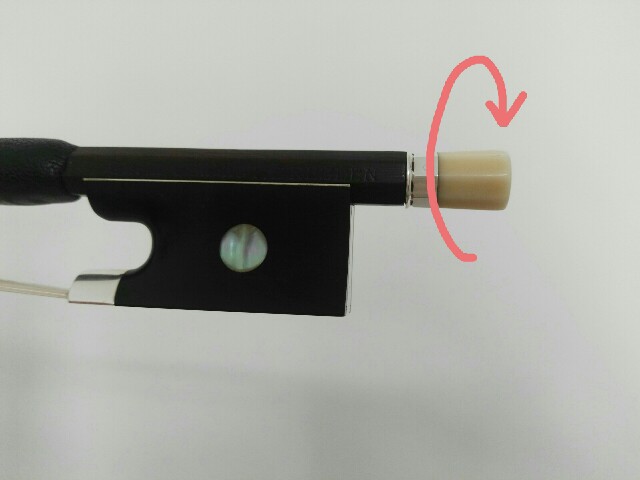

7.弓の返しが聞こえないように

これ、わたしも学生のときすっごい悩んだんですけど。。

一音が長くて、どうしても弓を返さなくちゃいけないときにどうあがいても

「がつっ」

って感じの音が入っちゃってたことがあったんですよ。

この項目は返したか返してないかわからないくらい、スムーズに返す練習をしろということですね。

練習の仕方については、こちらも別記事にまとめたいと思います。

8.距離が短いチェンジポジションは手を開くだけ

これに関しては、わたしは「100%いつもそう」だとは思っていなくて、手ごとチェンジポジションしちゃった方がいい場所もあると思っています。

先生も、「こういう方法があると」という意味でアドバイスに加えたんだと思います。

わたしたちは、バイオリンをはじめたばかりの時は、

「はい、1のポジションがここ。次は3のポジションにチェンジポジションしますよ」

と、ポジションをきっかり分けて練習しますよね。

でも、それは初級~中級の人の場合で、それ以上になれば「第○ポジション」とはっきり言えないような曖昧な手の形も出てくることがあります。

その方が、論理的かつ実用的、そして音楽的であれば、初心者の時に習った基本ルールを常に適応する必要はないという例だと思います。

9.できるだけ左手の指は離す

このテーマもかなり論争を醸し出しそうなものの一つですね。

なので、こちらもまたいつか別記事にまとめられたらと思います。

かいつまんで言うと、左手で押さえている指が多ければ多いほど、楽器は響きません。

できるだけ明るく響く音を作ろうと思ったら、押さえている指は弾いている音一本だけ、というのが一番望ましいんです。

ただし、他の指を押さえっぱなしにしておかないと音程が崩壊する、とかテンポ的に間に合わない、というところは無理しなくていいのではないかな、とわたしは個人的に考えています。

10. 弓の3原則、配分

弓の3原則については、以前音量の記事で触れたこともありました。

これは、ピヒラー先生がソロのレッスンでもすごく大事にしていたことです。

弓の「速度、圧力、位置」のバランスは音量だけでなく、音色も支配します。

研究しだせば、本当にきりがないレベルです。

それと同時に、弓の配分!これもすごく大事ですよね。

これができるかできないかで、バイオリンの演奏レベルに大きな差が生まれると思います。

弓の配分については、また別記事で紹介したいと思います。

⒒.本を読んで勉強する

素敵な演奏家、素敵な先生って、勉強家の方が多いような気がします。

ときどきクルクルパーなのに、やたらうまい人もいるけど(笑)、まあ、そういう人は天才だから例外として(笑)。

先生が当時例として紹介してくださったカール・フレッシュの「ヴァイオリン演奏の技法」は、日本語版あったみたいなんだけど、現在は絶版。。。

中古で買うか、原語で読むか、図書館で読むかしかないみたい。

ドイツ語では普通に購入できるのに。。

イヴァン・ガラミアンの「ヴァイオリン奏法と指導の原理」については、偶然最近レビューを書いたところでしたが、こちらも日本語は絶版。

日本人もクラシック愛好家&バイオリンを勉強している人多いと思うんですけど、こういう本ってやっぱり売れないのかなー。

残念です。

英語で読んだりもできるけど、語学に費やすエネルギーを演奏に費やしたいですもんね、、、。

いつかデータでもいいから再版されることを望むばかりです。

まとめ

今日は「テクニック」のアドバイスのみでしたが、ピヒラー先生のアドバイスは、さらに「カルテット」と「音楽面」の2項目が加わります。

長くなったので、それらは次回の記事にまとめようと思います。

つねに自分の練習方法を見直しながら、効率よい上達方法を見つけていけるとよいですね!

コメント